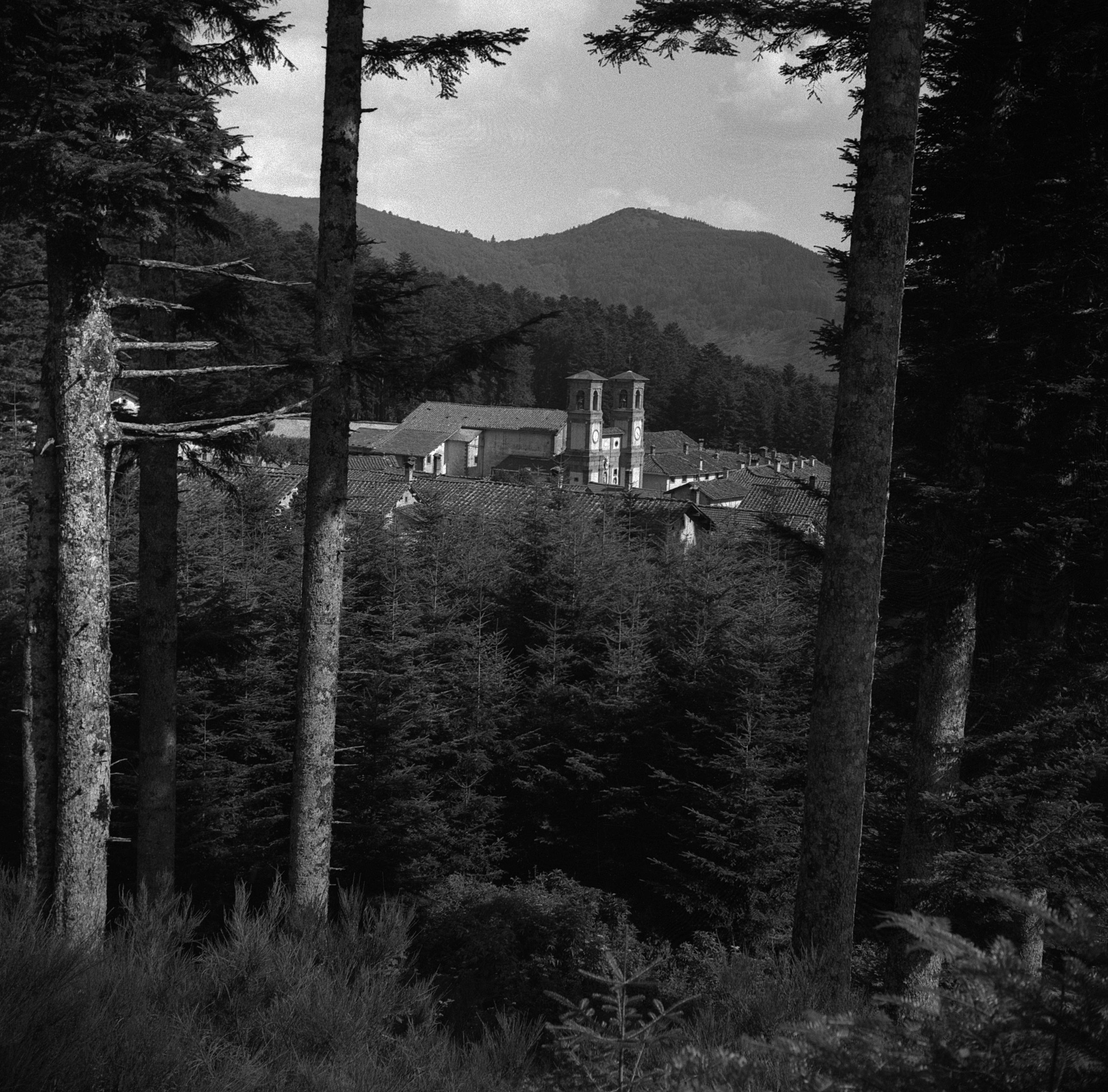

Monastero di Camaldoli1940 - Archivio Fotografico Dott. Torquato Nanni Jr

Piccola e grande storia si intrecciano nelle vicende di una terra di confine

Chissà come vedevano i Signori di Firenze e i granduchi lorenesi la Romagna dai loro palazzi fiorentini? Di certo era uno dei lembi più lontani e scomodi del loro regno, legato a loro amministrativamente, ma separato indubbiamente da un confine naturale, l’Appennino.

Nei secoli questa barriera aveva fatto comodo a Firenze per scoraggiare eventuali invasori, anche se la storia ci ricorda che gli eserciti sono comunque passati utilizzando le “strade” dell’epoca: si pensi ai Lanzichenecchi di passaggio nel 1527 per compiere il “Sacco di Roma”, così come erano passati tanti pellegrini diretti a Roma provenienti dall’Europa centrale.

In ogni modo valicare una montagna è sempre disincentivante e queste considerazioni dovevano essere ben chiare se è vero che verso la metà del 1500 Benvenuto Cellini, di ritorno da un soggiorno termale a Bagno dove era stato ospitato dalla famiglia di un suo lavorante, si sente di mettere in guardia il suo Duca (Cosimo I de’ Medici) sul fatto che “… intorno a Camaldoli ci si vede un passo tanto scoperto, che Piero Strozzi potria non tanto passare sicuramente, ma egli potrebbe rubar Poppi sanza contrasto alcuno”. Da qui si capisce l’attenzione di Firenze verso l’Appennino e le possibili vie d’ingresso per truppe straniere.

Casanova dell’Alpe, anno 1787, ultimi giorni di settembre, in una fresca nottata di fine estate chino sul tavolino di una stanza della canonica c’è un uomo che sta scrivendo in maniera meticolosa e con una grafia minuta e precisissima alla luce fioca di un paio di candele. Nella stanza accanto, su letti probabilmente “di fortuna” dormono i suoi collaboratori e possiamo immaginare che in un’altra stanza si sia adattato a dormire, per dovere di ospitalità, Don Spiridione Fabbroni, da un paio d’anni alla guida di questa nuova parrocchia, istituita nel 1784, con l’annessione alla chiesa di Casanova di alcune abitazioni che facevano parte delle cure di Pietrapazza, Strabatenza e Ridracoli.

Che ci faceva a Casanova Ferroni, uno dei più autorevoli tecnici granducali dell’epoca?

Il Granduca Pietro Leopoldo aveva annotato, dopo un viaggio compiuto nel 1777, come “Le strade della Romagna, tanto maestre che traverse, sono tutte perfide, sassose, strette, pericolose e tutte rotte e dilavate dalle acque (...) Per loro natura e situazioni impraticabili per quattro mesi all’anno, e poi poco servibili anche d’estate, fuor che con piccole some e non altrimenti che a cavallo, e in molti luoghi neppure a cavallo, ed inoltre l’impossibilità di ridurle migliori, il che leva ogni traffico e comunicazione”. A seguito di questo viaggio nella lontana Romagna aveva deciso di costruire una strada che la unisse con la Toscana, in sintonia con la politica viaria dei Lorena, e di realizzare l’asse di comunicazione Tirreno-Adriatico, collegando il porto di Livorno alla pianura padana ed ai porti dell’Adriatico, attraverso i valichi appenninici.

Perciò il Granduca aveva quindi inviato Ferroni ed altri tecnici e pittori paesaggisti a visitare l’area appenninica chiedendo una relazione dettagliata che individuasse il tracciato migliore per costruire la nuova strada. Ed ecco perché Pietro Ferroni si trovava in quella notte a Casanova su quello che lui, in un primo momento, aveva individuato come possibile tracciato della strada: la “Linea di Camaldoli”, che da Ponte a Poppi saliva a Moggiona e a Camaldoli, da dove proseguiva (probabilmente per il Passo della Crocina) a Casanova dell’Alpe e poi a Isola, a monte di Santa Sofia, nella valle del Bidente. Così, durante la sua breve permanenza a Casanova, mentre compiva sopralluoghi nella zona circostante, alla sera trovò anche il tempo di formulare un lodo. Questo gli era stato richiesto dai padri camaldolesi e da alcune famiglie possidenti e riguardava uno straripamento dell’Arno, che aveva danneggiato delle proprietà dei camaldolesi. I due contendenti si affidarono a Ferroni a causa della fama di cui godeva, ed egli il 28 settembre spedì puntualmente il lodo.

Ferroni ed il suo staff visitarono dunque tutte le località del tratto appenninico romagnolo interessato, lasciandoci testimonianza con altrettante vedute eseguite dai pittori al seguito e poi, terminato il suo compito nella zona appenninica, l’instancabile Ferroni si diede all’esame dei porti adriatici: infatti lo scopo principale era proprio quello di collegare il Granducato con l’Adriatico, prendendo in considerazione gli interessi della casa d’Austria, non solo quelli del suo regno.

Il passaggio dalla Romagna toscana alla pianura del territorio pontificio fu salutato come l’ascesa al Paradiso, secondo le testuali parole di Ferroni, perché la comitiva era stanca di percorrere le disagevoli mulattiere ed i sentieri montani, passando intere giornate senza incontrare anima viva. Per questo descrive entusiasticamente le ampie strade della pianura romagnola ed il suo paesaggio ameno. Visitarono dunque ogni porticciolo dal confine veneto fino a Porto Recanati facendo delle minuziose descrizioni, allegando la pianta topografica, informazioni sugli edifici annessi, la qualità e l’altezza del fondo, l’entità delle maree, la forza dei venti a seconda della stagione, ecc

Dopo mesi di sopralluoghi Ferroni predispose una voluminosa relazione ed il 25 Febbraio 1788 fu ricevuto dal Granduca; si intrattennero a lungo ed il tecnico espose oralmente il primo resoconto del suo lavoro. La prima parte della relazione scritta arrivo il 18 Maggio 1788 e conteneva un esame generale di quattro percorsi: il primo da San Godenzo proseguiva per la Colla di Pratiglioni, dove attraversava l’Appennino, e scendeva nel versante romagnolo lungo la valle del Montone; il secondo dal Mugello giungeva in Romagna per il passo dei Tre Faggi e la valle del Rabbi; un percorso andava dalla Consuma fino a Borgo alla Collina ed attraversava l’Appennino per Camaldoli, per arrivare a Santa Sofia, da cui proseguire per Meldola ed i porti adriatici, in particolar modo Cesenatico, che Ferroni considerava il miglior porto raggiungibile della riviera adriatica; l’ultimo seguiva lo stesso tracciato nella parte iniziale, ma poi giungeva a Bagno, nella valle del Savio, che è l’ultima ad oriente della Romagna toscana.

Soppesati attentamente i pro i e i contro di ogni opzione, Ferroni propendeva per quello della valle del Rabbi, ma il Granduca decise di non prendere la decisione definitiva finché non avesse ricevuto le relazioni complete della spedizione.

Prima che Ferroni potesse portare a termine la sua opera, però, Pietro Leopoldo dovette lasciare Firenze per Vienna, a causa della morte del fratello Giuseppe II, imperatore d’Austria. Ferroni spedì il materiale a Pietro Leopoldo in Austria e lo convinse comunque della scelta del percorso che attraversava la valle del Rabbi. I progetti vennero archiviati, in attesa del momento opportuno di mettere mano ai lavori. Secondo Ferroni con questa strada dal porto di Cesenatico a quello di Livorno la distanza sarebbe stata di circa 145 miglia, equivalenti per le carrozze ad un viaggio di circa a cinque giornate.

Ma Pietro Leopoldo era a Vienna, dove morì due anni dopo ed i rapporti di Ferroni con il Consiglio di reggenza e con il nuovo sovrano non erano così buoni, così che Pietro Ferroni uscì di scena e con lui il suo progetto.

Nel frattempo si arriva all’epoca napoleonica e la vicenda della strada si trascina e si arriverà ad una conclusione soltanto una quarantina di anni dopo

La storia ebbe il suo epilogo quando il Granduca Leopoldo II affidò, nel 1831, all’Ingegner Alessandro Manetti il compito di realizzare la tanto agognata transappenninica verso la Romagna toscana. Gli estremi della Strada di Romagna sarebbero stati Ponticino di San Godenzo, in modo da sfruttare il tratto di rotabile già esistente, e Rocca San Casciano, attraversando la valle del Montone. I motivi di questa scelta furono di tipo politico-amministrativo: era la linea che percorreva la vallata più centrale della Romagna toscana e attraversava quattro comunità, toccando la capitale del vicariato La valle del Montone era anche quella in cui la penetrazione toscana era più profonda. Per quanto riguarda il punto esatto di valico, lasciò la decisione al Manetti, che scelse la Colla di Pratiglioni, per poi scendere a San Benedetto in Alpe. Il muraglione costruito presso il valico, per proteggere i viaggiatori dal forte vento che vi batte, e che ha finito per avere il sopravvento sul nome originale (Passo di Pratiglioni), e dare il nome attuale alla strada: Passo del Muraglione, terminata nel 1836.

Storia intricata, fatta di piccoli episodi e di vicende storiche di grande importanza, ma alla fine la strada non seguì il tracciato della Valle del Rabbi e nemmeno la cosiddetta Linea di Camaldoli, originariamente individuate da Ferroni e le vallate dell’Alto Bidente rimasero isolate come prima, come lo stesso Leopoldo II ci racconta in maniera suggestiva “Sulli spigoli acuti delle propaggini del monte si vedevano miseri paeselli con le chiese: San Paolo in Alpe, Casanova, Pietrapazza, Strabatenza; impercettibili sentieri conducevano a quelli, e lì dissero le guide I pericoli del verno, la gente caduta e persa nelle nevi, le lunghe sere rischiarate dalle tedie (nocche d’abete che turno tiene in mano uno della famiglia), I morti posti sui tetti per non poterli portare al cimitero, e nelle foreste I legatori del legname sepolti nelle capanne”.

Casanova dell'Alpe 1946 - Archivio Fotografico Dott. Torquato Nanni Jr

Integra Solutions

Integra Solutions